快讯

医美行业观察

从抢蛋糕到砸场子:恶意举报泛滥,医美行业深陷“举报困局”

近年来,医美行业曾借着消费需求释放的东风驶入发展快车道,市场规模一路攀升;然而,随着经济环境变化、消费意愿趋于理性,行业逐渐从高速增长转向增速放缓的调整期。竞争重心也随之从“抢新蛋糕”转向“分存量蛋糕”的博弈阶段。原本应聚焦于技术创新、服务升级与产品品质提升的竞争赛道,却悄然滋生出一些偏离正轨的“暗操作”。畸形的竞争态势,不仅扰乱市场秩序,更让不少合规经营的机构陷入被动。

近期,三起典型事件的爆发,将这种畸形竞争的“暗操作”具象化,也让医美行业的生存困境愈发凸显:

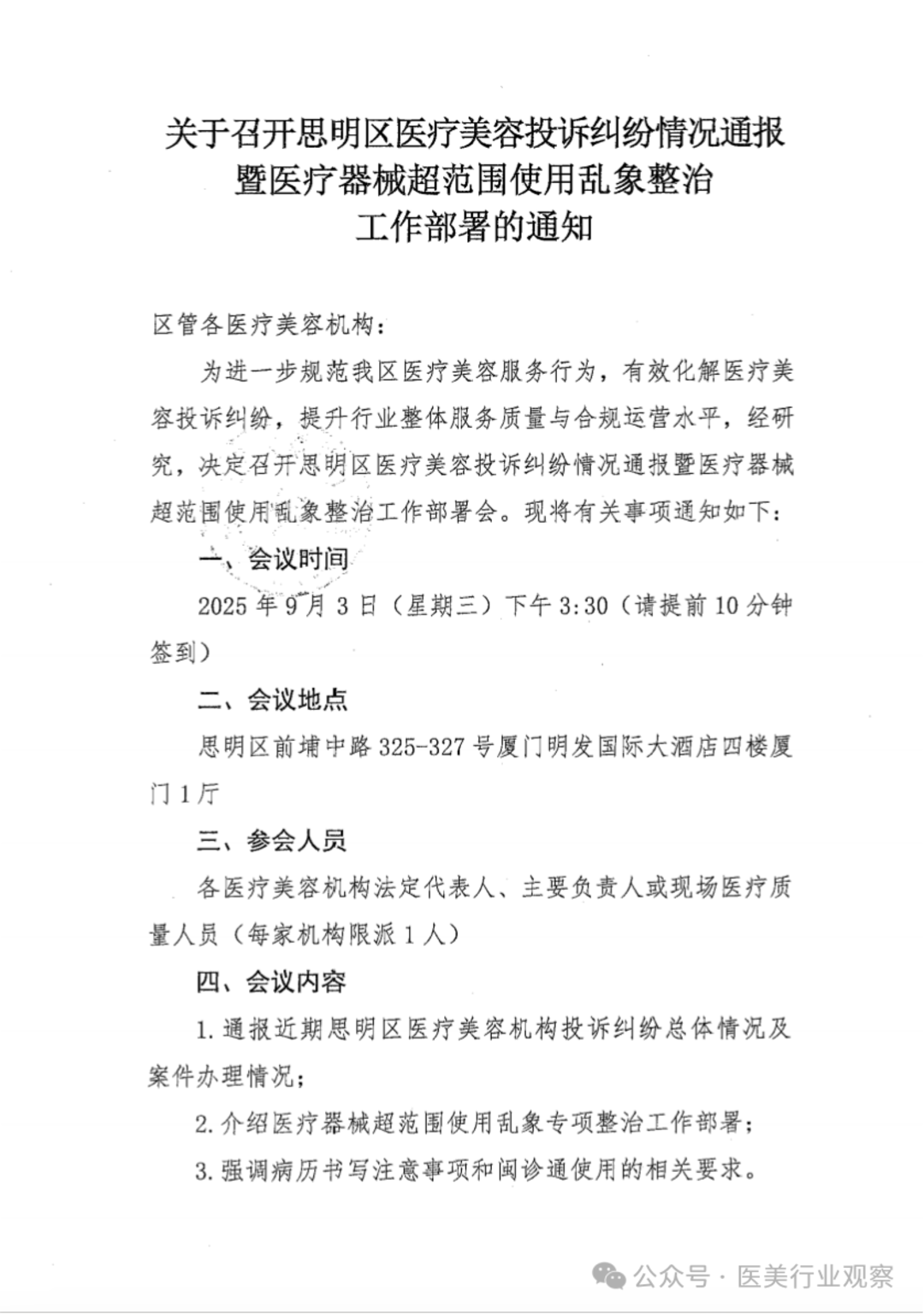

先是监管端遭遇“批量举报”冲击。厦门思明区卫健部门近期接到大量集中举报,医美职业打假人针对辖区内十几二十家机构提交投诉材料,这些材料内容高度雷同,仅替换了机构名称;无独有偶,广州天河区卫健部门也收到了几乎一致的举报。更值得警惕的是,此类恶意举报并非单纯的“打假”,而是某上游厂家为打击竞争对手策划的恶性竞争手段,让监管资源沦为企业博弈的工具。

再看市场端的“新品宣发困境”。近期,首批引入某热门抗衰产品的6家医美机构,刚启动产品宣发推广,就接连遭遇举报,最终无一幸免。从筹备新品引入到制定宣发方案,机构前期投入大量成本,却因突如其来的举报被迫暂停推广。

还有机构端的“敲诈勒索危机”。北京一家知名医美机构,近期遭遇职业打假人的直接敲诈。对方并非通过正常监管渠道举报,而是向机构索要高额“封口费”,若不满足要求便威胁曝光或发起密集投诉,让合规经营的机构陷入“要么花钱消灾,要么疲于应对纠纷”的两难境地。

这些事件,恰恰撕开了医美行业深藏已久的矛盾与无奈:一面是监管不可缺位的现实,若缺乏严苛、精准的监管体系,黑医美乱象难除,治疗事故一旦发生,最终承受伤害的永远是无辜的消费者;另一面却是机构维权时的困境,当医美机构哭诉遭遇恶意举报与敲诈勒索,外界往往抛出“苍蝇不叮无缝的蛋”的质疑,默认机构自身存在问题;可当这种以打压为目的的举报肆意蔓延,即便合规经营的机构也难逃“躺枪”命运。

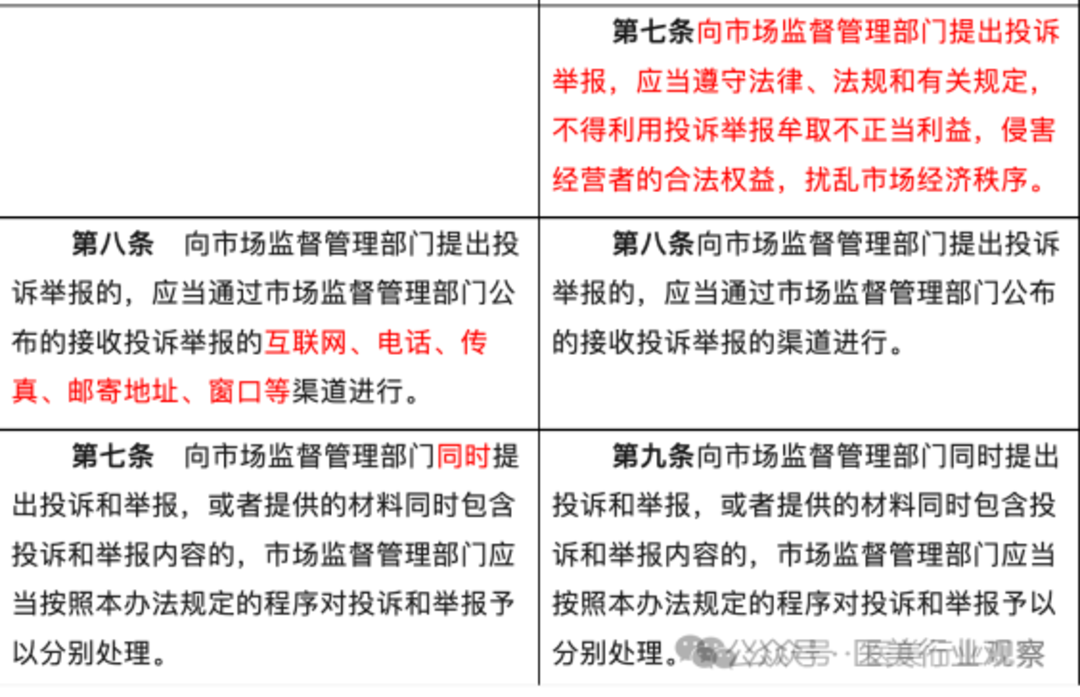

对此,监管层面也一直在调整。今年8月,国家市场监督管理局发布了“关于公开征求《市场监督管理投诉举报处理办法(征求意见稿)》意见的公告”(以下简称“办法”),其中明确指出:非生活消费需要购买产生的投诉,市场监督管理部门不予受理。为清晰界定投诉性质,《办法》列举了五种典型情形:

(一)购买商品或者接受服务的数量、次数、频率等明显不符合商品保质期或者消费者通常消费习惯的;(二)明知商品或者服务存在投诉的问题仍然购买商品或者接受服务的;(三)同一投诉人对同一经营者短期内大量投诉,或者不同投诉人恶意串通分别消费后分别投诉同一经营者的;(四)受雇于他人或者冒用他人名义投诉的;(五)其他不属于为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务的情形。

随着国家市场监督管理局《办法》的发布,职业打假人借投诉举报牟利的路径被进一步收紧,而此前医美行业频发的“批量举报”事件,其对产业链各环节的负面影响已逐渐显现。当“打假”异化为生意、机构沦为厂家博弈的“牺牲品”,这种恶意事件的扩散,正从不同维度侵蚀着医美行业的健康根基,对机构、厂家、行业造成的危害不容忽视。

对医美机构:生存压力陡增,经营陷入被动

对于下游医美机构而言,恶意举报事件的扩散无疑是一场“无妄之灾”,直接加剧了经营层面的多重压力。一方面,机构需耗费大量人力、物力应对频繁的调查,每一次举报都可能打乱正常经营节奏,甚至影响到对普通顾客的服务质量。更关键的是,即便最终证明举报不实,机构的声誉也可能因“被举报”的标签受损,导致消费者信任度下降,客流流失。

另一方面,“一宣发就被举报”的困境,让机构陷入“不敢创新、不敢拓展”的被动局面。长期来看,这种“噤声效应”会逐渐削弱机构的核心竞争力,甚至让部分中小机构因难以承受合规调查成本与声誉损失而被迫退出市场。

对上游厂家:竞争偏离本质,品牌信任崩塌

从上游厂家的角度看,恶意举报事件的扩散看似是“打击对手”的手段,实则会让自身陷入更危险的发展陷阱,同时破坏整个上游市场的信任生态。首先,当厂家将竞争重心从“提升产品品质、优化技术研发”转向“借举报打压同行”,本质上是放弃了核心竞争力的打造。短期内或许能通过拖垮对手获得暂时优势,但长期来看,缺乏技术创新和品质支撑的产品,终将被市场淘汰。

其次,这种恶意竞争模式极易引发“报复性举报”的恶性循环,最终导致整个上游市场陷入“内耗战”,谁也无法专注于产品研发与市场拓展。更严重的是,一旦厂家操纵举报的行为被曝光,不仅会失去下游机构的合作信任,还会引发消费者对其产品安全性的质疑,最终导致品牌信任崩塌。

对整个行业:生态秩序紊乱,健康发展受阻

恶意举报事件的扩散,对医美行业整体的危害更是全局性、根本性的,直接动摇行业健康发展的根基。它会扰乱正常的市场秩序:合规经营的机构被频繁举报,而真正存在问题的“黑医美”可能因未被精准打击而继续存活,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环,让行业形象进一步恶化。

最重要的是,恶意举报和恶性循环会破坏行业的信任链条:消费者会因“机构频繁被举报” 而对整个医美行业产生怀疑,下游机构会因“厂家操纵举报”而对上游产品心存戒备,上下游之间、商家与消费者之间的信任壁垒逐渐加厚,最终导致整个行业陷入“低信任度”的发展困境。没有信任作为支撑,即便市场需求仍在,行业也难以实现真正的规模扩张与品质升级。

在此必须明确且重申:我们始终坚定支持消费者依法维权,当遭遇不合规产品、机构操作失范或医生资质存疑时,消费者基于自身权益提出合理质疑、依法追究责任,既是对自身安全的保护,更是推动行业规范发展的重要力量,这种正当诉求理应得到尊重与保障。

同时,我们同样倡导并鼓励医美产业链各环节的良性竞争:上游厂家比拼产品力与研发深度、下游机构聚焦服务质量与诊疗体验、行业参与者共同投入品牌建设,即便在价格维度,合理利润空间内展开良性博弈,也不失为一种良性手段。这些围绕“品质、创新、服务”展开的竞争,才是医美行业突破瓶颈、实现可持续发展的核心动力,也是行业真正需要的成长路径。

文章来源:医美行业观察

版权声明:转载医美医美行业观察的原创文章,需注明文章来源以及作者名称。公众号转载请联系开白小助手(微信号:pingshalaile)。违规转载法律必究。

扫描二维码,第一时间获取医美行业的资讯和动态。

从此和医美医美行业观察建立直接联系。

相关推荐

本栏目文字内容归ymguancha.com所有,任何单位及个人未经许可,不得擅自转载使用。

Copyright © 医美行业观察 | 京ICP备20027311号-1

参与评论